Dal volume

Gianfranco Maris, Una sola voce: scritti e discorsi contro l’oblio, a cura di Giovanna Massariello Merzagora, Milano, Mimesis 2011

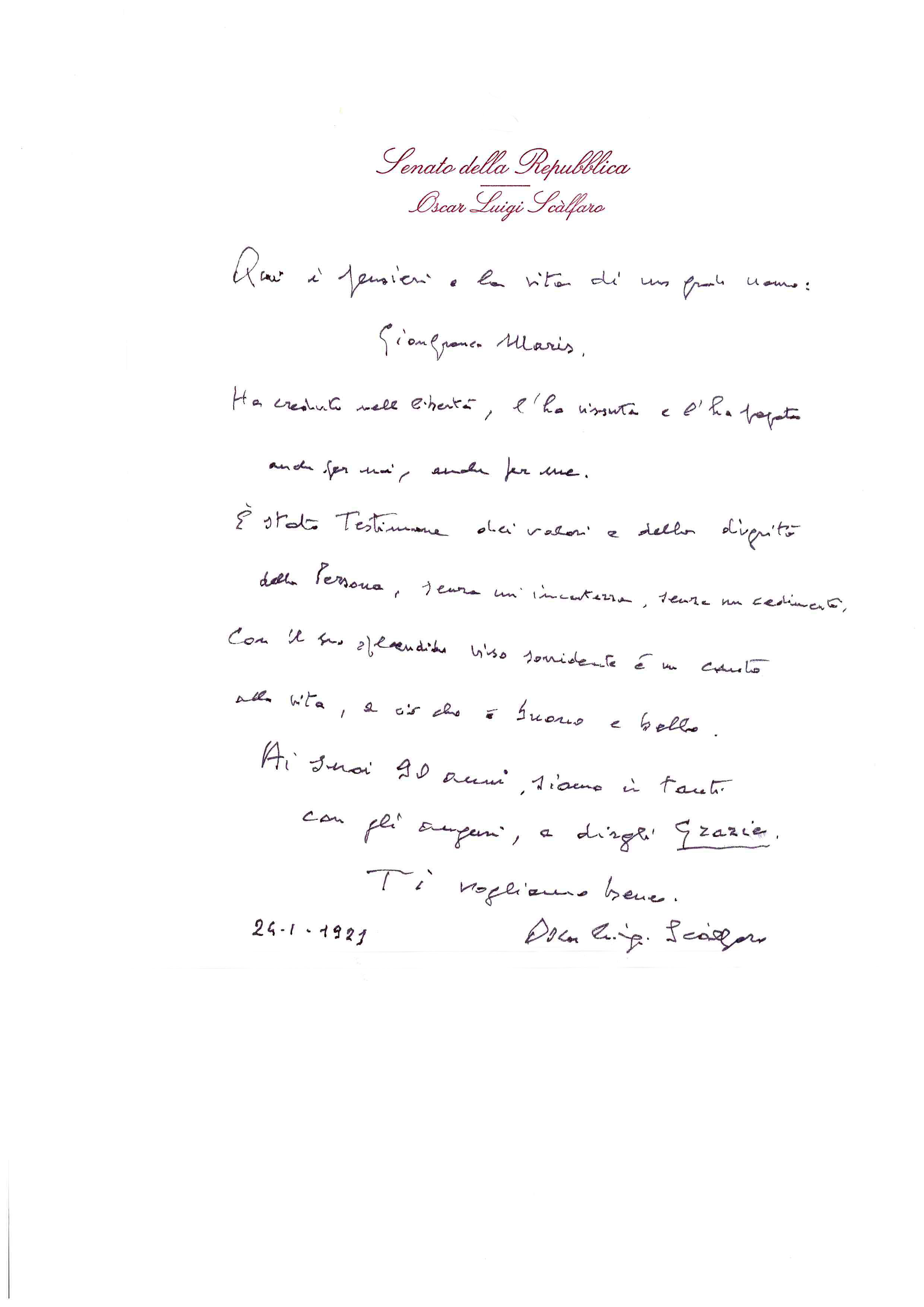

Lettera di Oscar Luigi Scàlfaro, Presidente emerito della Repubblica Italiana, per i novant’anni di Gianfranco Maris a premessa del libro

Trascrizione

Qui i pensieri e la vita di un grande uomo:

Gianfranco Maris.

Ha creduto nella libertà, l’ha vissuta e l’ha pagata

anche per noi, anche per me.

È stato testimone dei valori e della dignità

della Persona, senza un’incertezza, senza un cedimento.

Con il suo splendido viso sorridente è un canto

alla vita, a ciò che è buono e bello.

Ai suoi 90 anni, siamo in tanti

con gli auguri, a dirgli Grazie.

Ti vogliamo bene.

Oscar Luigi Scàlfaro

24-I-1921

TESTI

Gianfranco Maris, Le ragioni storiche della deportazione (2010)

Discorso pronunciato nel 65° anniversario della Liberazione, davanti al monumento che ricorda il sacrificio degli italiani a Mauthausen, «Triangolo rosso», n. 3-5 ottobre-dicembre 2010, pp.3-4.

Gianfranco Maris, Le suore e la Resistenza (2010)

Conclusioni in Le suore e la Resistenza. Atti del Convegno del 22 Aprile 2009, a cura di Giorgio Vecchio, Milano, In dialogo: Ambrosianeum, 2010, pp. 375-377.

Gianfranco Maris, Fucilati e deportati di Fossoli (2010)

Intervento al convegno ANPI, Il contributo degli azionisti e di Giustizia e di Libertà alla lotta contro il fascismo e alla guerra di Liberazione. Dal sacrificio dei fratelli Rosselli ai fucilati e deportati di Fossoli, 26 novembre 2010, Milano presso la Società Umanitaria.

Gianfranco Maris, Voglio vestire i panni del testimone (2007)

Discorso tenuto in Piazza del Duomo a Milano il 29 gennaio 2007, per la celebrazione del Giorno della Memoria.

Gianfranco Maris, Coniugare la memoria e la storia (1995)

Presentazione a Gian Paolo Marchi e Giovanna Massariello Merzagora, Il Lager. Il ritorno della memoria. Atti del convegno internazionale (6-7 aprile 1995, Università degli studi di Verona), Trieste, ANED/LINT, 1997, pp.VII-VIII.

Gianfranco Maris, La scomparsa di Piero Caleffi (1978)

Da «Triangolo Rosso», n. 2- 3, febbraio- marzo 1978, pp. 1- 2.

Gianfranco Maris, Le ragioni storiche della deportazione (2010)

Discorso pronunciato nel 65° anniversario della Liberazione, davanti al monumento che ricorda il sacrificio degli italiani a Mauthausen, «Triangolo rosso», n. 3-5 ottobre-dicembre 2010, pp.3-4.

La prima riflessione che voglio fare è indicare qual è il tipo di memoria che i deportati politici di tutta Europa, non soltanto i deportati politici italiani, avrebbero voluto fosse patrimonio culturale anche sessantacinque anni dopo.

La radice di questa memoria che apparteneva ormai, nel maggio del ’45 al passato, i superstiti di Mauthausen e di Gusen e di Ebensee e degli altri campi dei dintorni, lo affidarono a un giuramento. Si tratta di un documento di una rilevanza storica eccezionale che non viene mai ricordato.

Noi ex deportati abbiamo fatto un giuramento a metà maggio del ’45 sulla piazza dell’appello. Nel giuramento ricordavamo perché eravamo stati portati qui. Noi non eravamo stati portati qui perché eravamo stati disubbidienti, noi avevamo combattuto contro il nazismo e contro il fascismo, avevamo condotto una battaglia senza tregua, contro la guerra fascista e nazista, avevamo condannato la prospettiva della guerra fascista e nazista che era quella di creare un ordine nuovo europeo fondato sulla prepotenza, sulla ricchezza, sul privilegio, fondato sulla supremazia di chi possedeva nei confronti di chi viveva soltanto lavorando. Quindi noi abbiamo, innanzitutto, nel nostro giuramento indicato quali erano state le ragioni della nostra deportazione; e indicavamo quali erano le nostre speranze per il futuro. Non era la speranza di una memoria del nostro singolo dolore o sofferenza, era la memoria delle finalità della nostra lotta, perché noi proiettavamo nel futuro quella lotta con una premessa sulla quale costruire un avvenire.

Non ci basta che qui si venga a piangere sulle sofferenze, questo è un lato della memoria individuale che appartiene ai sentimenti; noi vogliamo che si capisca che noi proiettavamo nel futuro la costruzione di una società democratica nella quale finalmente fosse realizzato quello che non era mai stato realizzato prima, cioè la partecipazione delle classi popolari alla costruzione di una società democratica. Ecco perché noi parliamo in Italia di Resistenza, Liberazione, Costituzione, cioè costituzione con tutti i valori che la Costituzione raccoglie come sintesi nella grande lotta: solidarietà fra i popoli, pacifica convivenza, rifiuto della guerra, costruzione di una società di uguali, diffusione dei diritti fondamentali degli uomini e delle donne a tutti i livelli, in tutte le città e in tutti i paesi.

Questi erano valori che si dimenticavano spesso. Io voglio citarvi soltanto un caso.

La deportazione a Mauthausen è stata sì una deportazione finalizzata alla eliminazione con il lavoro dei deportati ma i deportati erano qui deportati perché avevano combattuto contro il fascismo e contro il nazismo. Tutti gli operai che scioperarono in Italia nel corso della Resistenza italiana furono arrestati e deportati esclusivamente a Mauthausen; noi abbiamo avuto venti convogli, da Firenze in seicento partirono l’8 di marzo del 1944 portati qui, a Mauthausen; gli operai delle grandi fabbriche del Piemonte, delle grandi fabbriche della Lombardia, della Liguria furono portati qui, a Mauthausen, non in altri campi. E Mauthausen significava questo: 1. La eliminazione dei non idonei al lavoro nel momento dell’arrivo nel campo 2. Eliminazioni periodiche. Guardate che l’ultima selezione qui a Mauthausen, è stata fatta il 22, ripeto il 22 di aprile del 1945. Il 23 aprile, tre giorni dopo, Milano veniva liberata con l’insurrezione, era già stata liberata Genova, erano state liberate altre città, e qui eliminavano ancora con il lavoro.

Le selezioni degli uomini qui sono continuate quotidianamente perché a Mauthausen, quando andavi al Revier e non eri idoneo al lavoro, ti facevano la puntura al cuore. Ma vogliamo renderci conto che i deportati a Mauthausen hanno avuto il 66% dei morti! Questo è un campo di sterminio dei combattenti politici, non si può trasformare in nessun’altra struttura.

È il campo di eliminazione con la morte e le selezioni e il gas e con il lavoro, dei combattenti politici antifascisti.

Questa verità deve essere confermata. Ma perché noi ci battiamo perché tutto questo venga riconosciuto? Perché soltanto nella consapevolezza dei fatti storici nasce la memoria che ha un significato per il futuro dei popoli, per i nostri figli e per i nipoti. Se non avesse questo significato, la memoria, la conoscenza dei fatti, sarebbe un ricordo, qualche cosa di diverso, di estremamente diverso. Questo non è un cimitero, questo è un campo di sterminio dei combattenti politici per la libertà dei paesi contro il fascismo e contro il nazismo. E questo deve rimanere, perché senza questa memoria che si fonda sulla conoscenza della storia, la storia non esiste e non esiste neppure la libertà. Io sento, a volte, farneticanti proposizioni anche da parte di istituzioni italiane, chiamiamola la “festa della primavera”, così saremo tutti contenti e staremo tutti insieme ma saremo tutti contenti e staremo tutti insieme a ricordare che cosa?

E perché? Oppure facciamo la festa della libertà? Ma la libertà da che cosa? La Costituzione dice che tipo di libertà noi volevamo perseguire e che vogliamo proporre con la Costituzione: la libertà dal bisogno, la libertà dalla disoccupazione, la libertà dalla malattia, la libertà dall’ignoranza. Noi vogliamo che gli uomini siano liberi ma per essere liberi bisogna conoscere, se non conosci, sei gregario e schiavo, sei truppa di marcia per il primo dittatore che ti indica una strada, perché tu non sai qual è la strada giusta e la strada sbagliata, perché non conosci la storia. Ricordiamoci una cosa fondamentale, non è vero che Arbeit macht frei, non è il lavoro che rende liberi, è la conoscenza; ecco perché noi vogliamo che la nostra memoria sia per tutti conoscenza, per essere liberi e per costruire una società amministrata.

Gianfranco Maris, Le suore e la Resistenza (2010)

Conclusioni in Le suore e la Resistenza (Atti del Convegno del 22 Aprile 2009), a cura di Giorgio Vecchio, Milano, In dialogo: Ambrosianeum, 2010, pp. 375-377.

Questo incontro è stato definito come “ricerca storica”. E io sono perfettamente d’accordo. Aggiungerei, anzi, una ricerca storica che tutti noi e gli storici stessi, per una molteplicità di ragioni, abbiamo totalmente trascurato per molti anni.

La Resistenza fu certamente un evento quanto mai complesso, nel quale convennero e si intesero, nonostante i diversi retroterra culturali e politici che li caratterizzavano, una molteplicità di forze, di idee e di ideologie, “inquadrate” tutte, comunque, nel tradizionale concetto che qualsiasi evento decisivo ed epocale della storia dei popoli non può essere che armato. Sempre, guerra, rivoluzione, scontro, conflitto, sono stati “grandi eventi” soltanto se “armati”.

Una componente maschilista secolare della cultura di tutti i popoli. Dall’occupazione tedesca e dalla violenza nazista e fascista siamo usciti con questa cultura, per cui la storia è stata solo storia di una Resistenza armata e dei suoi valori, la storia di una minoranza contro i nazisti armati e contro i collaboratori dei nazisti, i fascisti armati, da una parte, ed una zona grigia, ferma, attendista, indifferente, dall’altra parte.

Oggi si comincia a capire che non vi sono state mai zone grigie nella storia dei popoli, soprattutto nella Resistenza. Di questa cosiddetta “massa grigia”, storicamente e politicamente ignorata, fecero parte donne e uomini, non armati, non partecipanti armati allo scontro, ma attivi e presenti, con il loro pensiero, con la loro azione.

Donne e uomini che hanno partecipato al movimento, alla Resistenza per un empito di sentimenti e di valori che intendevano affermare anche senza armi, dando, con ciò, alla Resistenza stessa un contributo rilevantissimo.

Nel maggio scorso il Comitato internazionale di Mauthausen curò presso l’Università di Linz una ricerca sulla deportazione “per ragioni di religione” nei campi di annientamento nazisti di cittadini dei Paesi occupati.

Non, quindi, la deportazione dei “religiosi”, che è un’altra cosa, ma la deportazione di civili per la collocazione assunta da loro nella Resistenza “per ragioni religiose”.

Per quanto riguarda l’Italia, la ricerca è senz’altro di notevole importanza, se si pensa che con noi nei lager entrarono anche don Paolo Liggeri, don Manziana e molti altri religiosi come don Sordo, i quali nella Resistenza avevano operato scelte molto precise “per ragioni religiose”, per valori che ritenevano, in armonia con il proprio pensiero religioso, meritevoli della loro azione e del loro impegno solidale.

È molto importante l’indagine sulla Resistenza non armata per capire veramente che quando si dice “valori della Resistenza trasferiti nella nostra Costituzione”, si parla anche di quei valori, per i quali anche le suore seppero operare scelte coraggiose.

L’ANED, l’associazione nazionale ex deportati, nell’aprile scorso, si è impegnata per ricordare con lapidi poste sui forti di Santa Sofia e di San Leonardo in Verona coloro che, durante l’occupazione nazista, in quei forti furono detenuti, per essere quindi deportati nei campi nazisti in Germania. Questi forti, prima di essere manomessi dai nazisti, erano stati strutture religiose monacali, trasformate in forti del quadrilatero da Massimiliano d’Austria durante l’impero austro-ungarico e per tutto l’800 ebbero quella funzione.

I nazisti li trasformarono in carceri delle SS e di lì passarono i componenti di due successivi Comitati di Liberazione di Verona, trasferiti ed assassinati poi nel campo di Mauthausen e transitarono 23 altri detenuti che furono fucilati nel campo di Bolzano nel settembre del 1944.

Mentre apprestavamo le lapidi commemorative, emerse che in quelle carceri fu detenuta anche una suora delle Carmelitane del Carmelo di Verona, viva ancora oggi.

Non era ancora suora, era una novizia e proveniva da una famiglia che aveva posseduto terreni nella zona.

Dopo l’8 settembre si impegnò, “per ragioni religiose” ad assistere gli ex prigionieri militari inglesi che l’8 settembre aveva disseminato nelle montagne, dopo lo sfascio dei campi di prigionia italiani.

Questa novizia, d’accordo con il suo parroco, si impegnò a dare a questi disperati coperte, rifugio nelle cascine della sua famiglia, cibo e fu arrestata insieme ad altri.

I tedeschi iniziarono a fucilare gli arrestati, ma l’operazione fu interrotta da un ufficiale che fece trasferire quelli ancora vivi nelle carceri dei forti di Santa Sofia e di San Leonardo.

La novizia divenne poi suora e la storia della Resistenza non armata può sicuramente includere anche questa Carmelitana tra i suoi combattenti, perché anche le idee, i convincimenti e la fede sono “armi” con le quali si possono combattere guerre giuste.

Gianfranco Maris, Fucilati e deportati di Fossoli (2010)

Intervento al convegno ANPI Il contributo degli azionisti e di Giustizia e di Libertà alla lotta contro il fascismo e alla guerra di Liberazione. Dal sacrificio dei fratelli Rosselli ai fucilati e deportati di Fossoli, 26 novembre 2010, Milano presso la Società Umanitaria.

Il Campo di Fossoli fu la struttura di concentramento e di transito riservata esclusivamente agli ebrei e ai resistenti politici antifascisti italiani caduti nelle mani della Gestapo e sottoposti al suo potere, alle sue indagini e alle sue decisioni. Destinati esclusivamente alla deportazione a Mauthausen i politici e ad Auschwitz, gli ebrei, unici campi di vero e proprio annientamento nei quali il tasso di mortalità attinse alla percentuale del 60%.

Anch’io, arrestato a Lecco dalla Gestapo alla fine del gennaio del 1944, dopo un lungo periodo di interrogatori nelle sue celle, fui trasferito a Fossoli alla fine del marzo 1944.

I concentrati in Fossoli appartenevano a tutte le componenti della Resistenza e dell’antifascismo: comunisti, socialisti, cattolici, liberal-socialisti del Partito d’Azione di Giustizia e Libertà, Volontari armati italiani del VAI dell’esercito italiano.

Nella strage di Fossoli del 12 luglio 1944 furono assassinati 67 prigionieri, selezionati fra ogni componente dei gruppi politici presenti nel campo, nessuno escluso.

Pochi giorni dopo la strage tutti gli altri prigionieri politici furono deportati a Mauthausen.

Nel quadro della Resistenza significativa fu in Fossoli la presenza delle donne e degli uomini del Partito d’Azione, espressione di Giustizia e Libertà di ispirazione sia liberale che socialista.

Tra i prigionieri del Partito d’Azione la figura più forte fu quella di Poldo Gasparotto, che non fu assassinato nella strage del 12 luglio 1944 al poligono di tiro del Cibeno, ma venti giorni prima, il 22 giugno 1944, nelle immediate adiacenze del campo.

Quel giorno, nel primissimo pomeriggio, la guardia SS del campo prelevò dalla baracca nella quale alloggiava Poldo Gasparotto e, così come si trovava, vestito solo con calzoncini corti, fu portato al comando e consegnato a due SS venute da Verona, le quali lo caricarono su una vettura e lo portarono fuori.

Poco dopo rientrò nel campo un triciclo a cassonetto, che fu posteggiato nella zona della baracca del comando.

Uno sgocciolio di sangue dal cassonetto, che non sfuggì agli occhi attenti dei prigionieri, fu la traccia che portò rapidamente alla scoperta angosciosa e drammatica della verità.

Nel cassonetto era stato stipato il cadavere di Poldo Gasparotto, assassinato dalle due SS, subito dopo che l’avevano prelevato.

Poldo fu un combattente fortemente determinato e coraggiosissimo.

Sin dalle prime ore dopo l’8 settembre 1943 organizzò la Guardia nazionale e cercò di ottenere, dai Presidi militari, senza riuscirvi, aiuti e mezzi che gli consentissero di armare uomini per la lotta contro l’occupazione tedesca.

Aveva al suo fianco altri di Giustizia e Libertà, come l’avvocato Giovanni Barni e Arturo Martinelli, che furono poi anch’essi arrestati verso la fine del 1943 e condotti dalla Gestapo nell’aprile del 1944 a Fossoli.

La passione e il dolore per l’occupazione nazista del paese non si affievolirono nella prigionia in Fossoli, anzi, stimolarono Poldo Gasparotto a una nuova lotta. Riuscì a realizzare canali clandestini di comunicazione con l’organizzazione partigiana della zona e con le altre componenti dell’antifascismo del campo, unite in un Comitato segreto, si impegnò in un progetto di rivolta.

In concomitanza con un attacco partigiano dall’esterno, nel corso dell’appello serale della guardia del campo, che sempre si disponeva sul perimetro dell’inquadramento dei detenuti, un gruppo dei prigionieri avrebbe dovuto aggredire la guardia, annientarla e aprire la strada per tutti verso la liberazione.

Ricordo, poiché ne feci parte, che il gruppo aveva concordato una tattica di azione che consisteva nel collocamento degli uomini del gruppo in posti ben determinati dello schieramento dei prigionieri, in modo che consentisse al gruppo, nell’esatto momento dell’attacco partigiano dall’esterno, di aggredire e di neutralizzare la guardia del campo. L’azione fu ripetutamente simulata da questo nostro gruppo, per realizzare un adeguato addestramento.

L’azione non ebbe poi seguito. Poldo Gasparotto fu assassinato.

Si parlò di un messaggio alle forze della Resistenza della zona, affidato da Poldo a un muratore civile che lavorava nel campo, caduto nelle mani delle SS.

Dopo venti giorni dall’assassinio di Poldo fu perpetrato l’assassinio di altri 67 prigionieri politici.

Nel corso del giorno 11 luglio erano stati selezionati settantuno prigionieri, ma nella notte il maresciallo Haage escluse uno dei selezionati, Carenine, un antifascista con una grande storia di lotta alle spalle, che da oltre due mesi era nel campo e che durante questo periodo quotidianamente aveva svolto la sua attività di muratore agli ordini proprio del maresciallo Haage.

Nella notte anche un altro dei selezionati, Olivelli, quel grande e coraggiosissimo combattente cattolico che tutti ricordiamo e che poi, comunque, fu deportato e morì a Flossenbürg, riuscì a nascondersi in un magazzino sotto montagne di merci, che non ne consentirono il ritrovamento al mattino successivo. Al poligono del Cibeno pertanto arrivarono solo 69 prigionieri, suddivisi in tre gruppi.

Il secondo gruppo, giunto sulla fossa, si rivoltò e due riuscirono a fuggire. Uno di questi fu l’avvocato Jemina di Mondovì.

Questa la ragione per cui furono assassinati sessantasette patrioti prigionieri.

Tutti uomini di altissimo valore e di forte impegno politico, tratti da tutte le componenti politiche: comunisti, socialisti, cattolici, liberal-socialisti del PdA di Giustizia e libertà, membri dei Volontari Armati Italiani dell’esercito.

Tra questi combattenti, martiri della criminalità nazista, come appartenenti al Partito d’Azione ricordo Ferdinando Brenna, Brenno Cavallari, Arturo Martinelli e Carlo Prina.

FERDINANDO BRENNA, fortemente legato a Poldo Gasparotto, perché questi, quando fu prelevato dal campo, intuendo forse la definitività di questo suo allontanamento, prima di seguire le SS, rientrò nella baracca dove alloggiava, prelevò dal “castello” sul quale dormiva un fascio di carte, tra i quali un suo diario e lo consegnò proprio a Brenna.

BRENNO CAVALLARI, di antica militanza clandestina, era stato editore de “L’Italia libera” sin dalla fine degli anni venti e ancora lo era nel 1943.

ARTURO MARTINELLI, dopo l’8 settembre, negli ultimi mesi del 1943, era stato al fianco di Poldo Gasparotto nel suo impegno politico e militare.

CARLO PRINA, arrestato a Monza nei primi mesi del 1944, aveva svolto un’intensa attività per organizzare giovani da inserire nelle formazioni partigiane.

Cosa fu l’eccidio? Oggi sappiamo che agli assassinati fu letto da una SS della guardia del campo, un altoatesino che parlava italiano, una sorta di ordine del comando delle SS di Verona, che li informava che a quella sorte di morte erano stati destinati per rappresaglia in relazione a un’azione dei partigiani genovesi, i quali in un bar di Caricamento di Genova avevano ucciso alcuni soldati tedeschi, della marina militare.

Questo sappiamo oggi, ma questo, a mio giudizio, non fu che una vile menzogna.

La rappresaglia è sempre un crimine, ma il qualificare come rappresaglia la strage di Fossoli fu una menzogna perché tale strage fu realizzata nella segretezza assoluta, il ché la privava della sua stessa infame ragione di essere di deterrente nei confronti della popolazione, che, nel caso concreto, non seppe nulla. L’azione dei partigiani nel bar di Caricamento di Genova era stata compiuta molto tempo prima e la popolazione di Genova non seppe nulla della strage di Fossoli.

Noi detenuti di Fossoli ritenemmo quella strage espressione della criminalità nazista, finalità della stessa deportazione, decapitazione dei vertici dei gruppi politici presenti nel campo, prosecuzione dell’azione criminale iniziata con l’assassinio di Poldo Gasparotto.

Dopo pochi giorni, tutti noi altri prigionieri politici di Fossoli, compreso Olivelli, che fu ritrovato nel magazzino, fummo trasferiti a Mauthausen, dove arrivammo il 5 agosto 1944.

Il 60% di questo gruppo – sottoposto a un lavoro massacrante, straziato dalla fame, dal freddo, dalle continue violenze, continuamente selezionato con le gassazioni in Mauthausen o nel castello di Hartheim, eliminato dai medici del Revier del campo con una puntura al cuore – passò per il camino in Mauthausen.

Fra di essi vi era l’avvocato Giovanni Barni di Milano, che è l’ultimo degli uomini del Partito d’Azione che ricordo con dolore e con grande affetto.

Fossoli fu campo spietato non solo di transito verso altri campi di morte, ma già esso stesso struttura funzionale e funzionante di annientamento.

I deportati di Fossoli furono uomini che seppero vivere la loro condizione di prigionieri con dignità e coraggio e tra di essi gli uomini del Partito d’Azione furono sicuramente degni dell’alta tradizione etica e politica di Giustizia e Libertà.

Gianfranco Maris, Voglio vestire i panni del testimone (2007)

Discorso tenuto in Piazza del Duomo a Milano il 29 gennaio 2007, per la celebrazione del Giorno della Memoria, pubblicato in «Triangolo rosso», n.1, gennaio- aprile 2007, pp. 3-4.

Nella giornata dedicata al ricordo del genocidio degli ebrei, della deportazione dei militari italiani nei campi di internamento nazisti, della deportazione dei partigiani e degli operai italiani nei campi di annientamento, puntuale arriva l’ennesima minaccia del presidente iraniano Ahmadinejad. Un’onda di odio pronunciata in un luogo di preghiera, in una moschea di Teheran, una bestemmia! “Grazie ai nostri cuori puri – ha detto – con la benedizione di dio vedremo presto il crollo di Israele”. Stia certo, nessun dio benedirà mai queste sue parole. Dalle quali emerge, chiara, la finalità della conferenza che ha convocato in Teheran, per negare la verità del genocidio del popolo ebraico: evocare l’antisemitismo, come un fuoco sacro, per realizzare quella convergenza dell’Iraq, della Siria, del Libano, della Palestina, che consenta all’Iran di rappresentare l’egemonia dell’intera regione con il terrorismo e la violenza. Sarebbe una grave insipienza definire folle la minaccia e vuota di realismo politico. Perché i delitti contro l‘umanità perpetrati dalle potenze dell’asse, dal nazismo e dal fascismo, furono resi possibili proprio dalla insipienza grave con la quale le democrazie europee e del mondo inizialmente sottovalutarono le minacce del nazismo. Il genocidio del popolo ebraico non è un mito, non è una favola, è sangue, è lacrime, è morte, è annientamento di donne, vecchi, bambini. È fatto di delitti di stato perpetrati quotidianamente, per anni, fuori e dentro ai campi di deportazione. Sangue, lacrime e morte sono le fucilazioni del distretto di Lublino del battaglione 101 della polizia di sicurezza del Reich. Sangue, lacrime e morte sono le fucilazioni di massa degli Einsatzkommando mandati al seguito delle truppe che nel giugno del 1941 invasero l’Unione Sovietica, sono gli stermini nei campi di Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka in Polonia, sono gli stermini nei campi di Maly Trostinec in Bielorussia e di Saimisti in Serbia; sono le concentrazioni dei grandi ghetti di Lodz, di Varsavia, di Terezin, di un popolo che viene portato all’estremo della vita, per fame e malattia e preparato per le selezioni delle camere a gas in Birkenau. Sangue, lacrime e morte sono la volontà di annientamento totale di un popolo, portato avanti con un delirio criminale, senza precedenti, curando addirittura, con marce della morte, il trasferimento in altri campi dei superstiti di Auschwitz, perché altrove, non potendo più la morte a costoro essere data in Auschwitz, venisse comunque compiuto il loro destino. Non è vero che il 27 gennaio 1945 sia la data nella quale si conclusero sofferenza e sterminio del popolo ebraico. Ricordo che, nel gennaio 1945, lavoravo nella cava di pietre di Gusen di Mauthausen e sul binario che serviva la cava arrivarono dei carri e io con altri fui comandato a svuotarli. Pensavo che fossero pieni di sacchi di cemento, di attrezzi, di roba. Nei carri, gelidi, erano ammassati, coperti di stracci, semi nudi, tanti, tanti piccoli corpi, immobili, senza parola, senza sguardo, pur essendo ancora vivi.

Donne immobili nell’attesa della morte, trasportate da Auschwitz per riceverla, la morte. E così fu, nelle camere a gas di Hartheim. Ma alla negazione del fatto genocidio, qui da noi, in Italia si aggiunge la menzogna quotidiana, reiterata, sulle responsabilità della deportazione ebraica e del suo sterminio e si nega che Salò sia mai entrato, come scrisse lo storico De Felice, nel “cono d’ombra della Shoah”. Ma chi fu che in Verona, nel novembre del 1943, nella seduta di fondazione costituzionale della R.S.I., scrisse, nel 7° punto della carta, che gli ebrei, nati in Italia, cresciuti nel nostro Paese, allevati nelle nostre scuole, combattenti e caduti della prima guerra mondiale, inseriti nel tessuto connettivo della comunità, parte della sua civiltà e della sua cultura, erano, qui da noi, considerati stranieri e nemici dello Stato? Chi fu, se non il segretario del partito fascista di Salò, Alessandro Pavolini, al quale l’amministrazione comunale di Rieti, ancora il mese scorso, voleva intestare una via? Ma chi fu che, dopo pochi giorni, emise l’ordine di polizia n. 5 della R.S.I., con il quale veniva disposto l’arresto e il concentramento di tutti gli ebrei di Italia, se non il Ministro degli Interni della R.S.I. Buffarini Guidi? Chi fu che riempì le carceri del nostro Paese e del campo di Fossoli di ebrei, merce per i carri del binario 21, se non gli uomini armati di Salò? Sì, quelli, proprio quelli che nella passata legislatura la maggioranza voleva equiparare ai combattenti degli eserciti impegnati nella guerra contro i nazisti?

Ecco la memoria, ecco la storia! Ecco la mia condanna per il silenzio colpevole offensivo, che emargina dal ricordo dei crimini nazisti e fascisti la deportazione dei 600 mila nostri militari dopo l’8 settembre del 1943, la deportazione dei partigiani, la deportazione degli operai, che nell’occupazione tedesca stupirono il mondo con scioperi che aggredivano politicamente l’occupante e il fascismo di Salò, attingendo, in un Paese messo a ferro e fuoco, con in atto una vera e propria azione di annientamento dei civili, dimensioni quasi insurrezionali, per chiedere la fine della guerra e delle torture, la pace, la liberazione dei prigionieri. Una memoria emarginata! Sì, emarginata! Come se i 36.000 morti partigiani e operai, assassinati nei campi di sterminio nazisti, fossero un dato residuale di una guerra civile e non un elemento fondante della nostra Costituzione e della nostra Repubblica. Voglio ricordarli io, qui oggi, in questa Piazza del Duomo, sotto la nostra Madonnina, sotto la quale “se viv la vita”. Voglio vestire i panni del testimone e ricordare i volti di quelli del mio gruppo, che, portato a Fossoli, conobbe, il mattino del 12 luglio 1944 la selezione e l’assassinio di 67 compagni al poligono di tiro del Cibeno; che, quando giunse il mattino del 5 agosto 1944, nel campo di Mauthausen fui immediatamente selezionato, per depurarlo degli inabili al lavoro e Bracesco, un compagno di Monza che aveva perso una gamba in un’azione partigiana, e un giovanetto contadino, partigiano, costretto in un busto di gesso per una ferita alla spina dorsale, e un vecchio operaio della Breda, malandato, furono immediatamente portati alle camere a gas di Hartheim.

E che, prima della liberazione, vide i pochi superstiti ancora in vita selezionati sulla piazza dell’appello il 21 aprile 1945, 4 giorni prima della liberazione del nostro paese, per essere immessi in un gruppo di 800 deportati, i quali, tutti insieme, in quella sola notte, furono gasati in una baracca del campo. Io vi ricordo tutti, compagni miei, ogni giorno, e vorrei che tutti vi ricordassero. Sui campi era scritto Arbeit macht frei, il lavoro rende liberi. Vorrei che si insegnasse nelle scuole, di ogni ordine e grado, perché non basta delegare alla società civile un giorno per la memoria, perché è nella scuola che il cittadino si forma, è nella scuola che il cittadino deve ricevere la cultura, è nella scuola che i giovani devono conoscere l’etica e le coordinate di una vita di dignità, di una storia che sia insegnamento di vita; vorrei che si insegnasse nelle scuole che non è il lavoro che rende liberi, ma la cultura e che la cultura senza memoria è cosa inutile.

Gianfranco Maris, Coniugare la memoria e la storia (1995)

Presentazione a Gian Paolo Marchi e Giovanna Massariello Merzagora, Il Lager. Il ritorno della memoria (Atti del convegno internazionale, 6-7 aprile 1995, Università degli studi di Verona), Trieste, ANED/LINT, 1997, pp.VII-VIII.

Sono memoria la tradizione orale di vita e di esperienza.

Sono memoria le biografie.

Sono memoria Se questo è un uomo e La tregua e è memoria la trattazione ragionata della tematica autobiografica di Se questo è un uomo e de La Tregua.

Sono memoria tutte le biografie di tutti i testimoni della deportazione e dell’annientamento nei campi nazisti della morte.

E poiché la memoria è storia, non vi è dubbio che l’insieme di tutte le testimonianze, semplici o elaborate, immediate o ragionate, l’insieme di tutte le memorie, cioè, sono storia.

Con ciò non pretendo certamente di risolvere, in modo semplicistico, le tensioni irrisolte del rapporto storia-memoria, stabilendo una equazione di eguaglianza, che scaturirebbe da un lato meramente quantitativo, tra tante memorie messe insieme e la storia.

Le memorie, una o mille, rimangono momenti personali dei singoli deportati e possono essere parte di una esperienza collettiva della comunità italiana negli anni della seconda guerra mondiale, ma per divenire storia, contro la quale si infrangono tutti gli strumentali revisionismi storico-politici via via posti in essere dai negatori della verità, hanno bisogno di entrare a far parte di un complesso sistematico di ricerche e di studi e di seminari e di convegni, dai quali esca che cosa veramente e istituzionalmente, soprattutto, fu la deportazione nella strategia statuale del terzo Reich e, dopo l’8 settembre 1943, della Repubblica fascista di Salò.

Non si tratta soltanto di chiarire il ruolo della memoria, in sé e per sé, nel discorso storico, di cui parlano Bravo e Jalla e di cui tratta lo stesso Collotti; non si tratta di utilizzare tutte le testimonianze, tutte le verità, tutti gli squarci di vissuto, per trarne una rappresentazione d’insieme; si tratta di coniugare la memoria con la ricerca storica, documentale, amministrativa, giudiziaria, legislativa, culturale e istituzionale sullo stato nazista, per ricavarne una visione esatta di ciò che rappresentò, di ciò che perseguì la deportazione, non solo per i deportati e per gli annientati, ma anche per i “deportatori”, per gli annientatori. Solo l’insieme dei due momenti costruirà quel momento di accusa contro il fenomeno concentrazionario, che caratterizzò il fascismo e il nazismo, contro il quale si infrangerà qualsiasi strumentale disegno e impegno revisionista.

Sappiamo delle deportazioni degli ebrei, degli zingari, degli omosessuali, dei testimoni di Geova, dei diversi perché diversi, degli oppositori, degli avversari politici, dei resistenti, degli operai, come schiavi perché operai.

Solo quando compiutamente collocheremo tutto ciò nel quadro della cultura tedesca, così come strutturata dal rogo dei libri in poi, nel quadro delle procedure per la produzione delle leggi naziste, nel quadro dei processi formativi delle scelte politiche, giuridiche, giurisdizionali, amministrative naziste, nel quadro della concezione della strategia di una guerra globale di annientamento, quale fu quella che i nazisti scatenarono in Europa, solo quando avremo compiuto questa sistemazione avremo trasformato la memoria in conoscenza. La conoscenza, cioè, che consente agli uomini di oggi e di domani e dei tempi futuri di utilizzare la memoria per le proprie scelte di condotta, là dove occorra, perché non limitata ai “fatti”, ma collegata ai processi economici, giuridici, culturali, sociali e politici che quei fatti hanno preparato e determinato.

Questa è la conoscenza, non puramente emotiva, ma anche razionale, che è utile agli uomini.

Ecco perché ritengo che un impegno quale quello che è stato affrontato nel convegno internazionale “Il Lager: il ritorno della memoria”, tenuto all’Università degli Studi di Verona nei giorni 6-7 aprile 1995, sia altamente prezioso e sia da annoverare tra i più concreti contributi per una sistematica e compiuta storia della deportazione.

Non è compito mio percorrere, sia pure per larga sintesi, tutti i contributi del convegno, di cui semmai, devo indicare, come faccio, il significato complessivo, che è espresso non solo dalla comune funzione storica dei singoli contributi, ma anche dal valore culturale di ciascuno di essi, proprio per la interdisciplinarietà della riflessione e della ricerca.

Sicuramente il convegno di Verona indica autorevolmente una strada da percorrere.

Gianfranco Maris, La scomparsa di Piero Caleffi (1978)

Da «Triangolo Rosso», n. 2- 3, feb. – mar. 1978, pp. 1- 2.

Piero Caleffi, che per oltre venticinque anni noi tutti abbiamo voluto Presidente della nostra Associazione, amato e stimato, è morto – “ci ha lasciato”, ci sentiamo di dire – l’8 marzo scorso al primo sole di una precoce primavera.

Se ne è andato, con discrezione, come era vissuto.

Aveva settantasette anni. Era nato all’inizio di questo secolo, in una terra tormentata, a Suzzara, in una famiglia povera, perché troppo ricca – anche se il padre fu prima maestro e poi segretario comunale – di bocche da sfamare. E, del resto, quel padre li lasciò presto, e tutti piccoli i suoi figli, morendo prematuramente e aprendo per tutti, e anche per Piero, una gioventù triste, stentata, di dignitosa povertà.

Era nato povero, e non ne aveva merito; è morto povero, e ne ha grande merito.

Sono, queste, dell’assoluto disinteresse e del distacco dal denaro, le coordinate entro le quali si iscrive tutta intiera la parabola della vita di Piero Caleffi.

Ad una impegnata milizia antifascista si avvicinò sin da ragazzo, sull’onda, forse, dello sdegno e del dolore per il disumano massacro, i lutti, le lacrime e la miseria che la guerra aveva portato in tutto il Paese e soprattutto nelle zone più povere, tra i contadini.

C’è un episodio, tra i ricordi che Piero abbozzava, con la sua penna tutta intrisa di umanità, che forse è più di ogni altro indicativo della profonda traccia che nel suo cuore aveva lasciato la guerra: è il ricordo del suo compagno di giochi, Dante, di poco maggiore di lui, che a 17 anni viene mandato al fronte, e che non tornerà, quasi a sottolineare, con la sua morte, le dimensioni della tragedia.

A diciotto anni Piero Caleffi, partecipò nel 1919, alle “giornate rosse”, che anche nel Mantovano tentarono di contrapporsi alla violenza fascista e alla aggressione, davanti a Montecitorio, del deputato socialista Mario Murari.

È in quei giorni, a Mantova, che Piero – ricorderà più tardi – subì la sua prima aggressione e le prime percosse.

Le ultime – e questo lo ricordo io – gli vennero inflitte nel luglio 1960 a Porta S. Paolo, quando la cavalleria – quasi fossimo a Torino nel 1917! – fu spinta a caricare gli antifascisti che si rivoltavano all’incombente connubio governativo con i fascisti.

Anche quel giorno, a Porta S. Paolo, il volto di Piero Caleffi fu pieno di sangue.

La coerenza e la fermezza di un impegno antifascista che non conobbe mai pause, è l’altro rilevante aspetto della personalità di Piero.

Nel 1921 subì frequenti aggressioni fasciste; nel 1922 fu condannato per la sua attività politica, a quattro mesi di carcere; nel 1929 fu condannato a un anno di carcere dalla Corte d’Assise di Mantova per la pubblicazione su “Spartacus” di un articolo, nel quale denunciava la fascistizzazione dell’esercito, che forniva armi ai fascisti per le loro aggressioni alle cooperative e alle case del popolo.

Dopo il delitto Matteotti e sino alle leggi eccezionali, nel 1926, fu segretario della Federazione Provinciale Socialista di Mantova.

Con il 1926 iniziano le sue peregrinazioni, esule in Patria, per tirare la vita senza piegarsi al fascismo: dapprima all’“Avanti!”, a Milano, con Mazzali, come giornalista, poi a Roma, a Genova, ancora a Milano e poi ancora a Genova, impegnato in lavori certamente non gratificanti presso le assicurazioni.

E tutto ciò senza mai perdere i contatti con i clandestini, per cui nuovi arresti nel 1930 e nel 1936.

La guerra lo trova a Genova, impegnato a riannodare le fila di una organizzazione politica rinascente.

Dopo l’8 settembre 1943 entra a far parte della Giunta Esecutiva del Partito d’Azione e, subito dopo, con Mino Steiner – che morirà a Mauthausen – entra a far parte della Missione Law.

Sono mesi lunghi, nel corso dei quali innumerevoli compagni cadono, e sono torturati, fucilati, deportati.

E viene l’ora di Piero. Nell’agosto del 1944 viene arrestato; vengono scoperti alcuni depositi di armi e di materiali di propaganda e per Piero Caleffi sono giorni e giorni di torture alla famigerata Casa dello studente di Genova.

Dal carcere di Marassi di Genova fu portato dapprima a Bolzano e poi nel campo di sterminio di Mauthausen, dal quale ritornò, denutrito e malato, nel giugno 1945.

Piero Caleffi è stato una di quelle figure che simboleggiano l’antifascismo e la Resistenza. Uno degli ultimi protagonisti, forse, di quel socialismo riformista che ha vissuto soprattutto attraverso uomini semplici, ricchi di umanità, di energia morale, portati a diffondere e a far vivere il socialismo più con l’esempio e l’insegnamento che con la dottrina.

Fu senatore della Repubblica per tre legislature, dal 1958 al 1972.

Per due volte fu Sottosegretario e Vice Presidente del Senato.

Quello che più stupiva di Piero Caleffi era l’assenza assoluta, in lui, di qualsiasi aggressività; anche di quel tanto che a individui pur miti – ma che l’aggressività hanno subito – resta attaccato dalle tristi esperienze del passato. Sembrava averla tanto odiata e tanto condannata da non esserne stato in nessuna misura contaminato.

Ma ciò che di Piero Caleffi ci dà la misura della sua statura morale e umana è il suo libro Si fa presto a dire fame.

Testimonianza umanissima, serena, di tutti gli orrori, i dolori, i terrori, le crudeltà, le sevizie, le disumanità innominate e innominabili di quel “mondo fuori dal mondo” che furono i campi di sterminio nazisti.

È un racconto esemplare per chiarezza, per sobrietà e per equilibrio. In ogni pagina, davanti ai traditori, ai carnefici, agli spettacoli terrificanti e allo sterminio scientifico, Piero non pronuncia e non scrive una parola di odio. È rimasto uomo: la condanna, ferma, senza incertezze, non è per gli uomini, ma è per i regimi che producono quegli uomini, è nei fatti.

“Lasciandoci” – lasciatemi dire così – Piero ha rivolto ancora un ultimo ricordo ai suoi, ai nostri compagni caduti.

Pochi giorni prima di morire mentre mi chiedeva di curare le sue ultime volontà, mi scriveva: “Voglio che il mio corpo segua la sorte di quello dei miei compagni di deportazione…”.

Certamente i nostri compagni che non sono tornati lo accoglieranno con affetto. Noi lo ricorderemo con amore.